La corniche « Hoche » le 2 décembre 1960

Parmi les Classes Préparatoires aux Grandes Écoles (CGPE) du lycée Hoche, la « Corniche », classe préparatoire à Saint-Cyr, occupait une place particulière. Non que l’enseignement académique prodigué aux élèves ait été fondamentalement différent de celui des autres prépas. Mais la vocation des corniches étant spécifiquement la préparation au concours d’entrée à l’Ecole Spéciale Militaire dans la perspective d’une carrière d’officier de l’armée de terre, elle imprimait tant à l’organisation de la classe qu’au comportement des élèves des caractéristiques qui, à de nombreux égards, détonnaient dans les lycées. Comme l’indique François Bonnieux (Corniche 59-60) : « Notre séjour en Corniche pour préparer le concours fait partie intégrante de notre parcours militaire même si nous n’avons que le statut de lycéens civils. En effet, pendant ces années de Corniche, nos vocations militaires s’affirment, nous sommes initiés aux traditions de l’Armée en général et de Saint-Cyr en particulier ».

A sa réouverture en 1946, la corniche ne comprend qu’une option « Sciences ». En 1951 une option « Lettres » voit le jour, réservée en principe, aux bacheliers Philo-lettres et Sciences expérimentales, vite dédoublée entre « Histoire et géographie » et « Langues ». Le concours d’entrée à Saint-Cyr est commun, un même nombre total de coefficients, répartis différemment selon les options, servant à établir un classement unique des candidats malgré des épreuves différenciées. Ce système fonctionnera jusqu’en 1967.

Plus de 20 classes de corniche fonctionnent dans les lycées civils en France métropolitaine et à Alger jusqu’en 1961, et dans les écoles militaires préparatoires. A Paris coexisteront jusqu’à 5 corniches alors que Versailles est le siège d’une compétition entre la corniche « Postes » de l’école Sainte-Geneviève et la corniche « Hoche ».

A cette époque, les candidats sont autorisés à se présenter au concours d’entrée à Saint-Cyr après une seule année de préparation. Si la réussite dès la première année n’est pas rare en option Sciences, elle l’est beaucoup plus en Hist-Gé et en Langues vivantes compte tenu de l’ampleur des programmes. Les effectifs de la corniche Hoche ont oscillé entre une petite vingtaine et plus de soixante-dix élèves, en fonction de l’évolution des besoins d’encadrement des armées liés aux conflits d’Indochine et d’Algérie, et parce que la corniche « Hoche » a été constituée, de 1950 à 1962, par deux entités : une corniche civile constituée des élèves venant de terminer leur cycle d’études secondaires, et une corniche « militaire » constituée de sous-officiers ou aspirants titulaires du baccalauréat et ayant fait acte de candidature à Saint-Cyr. A Versailles, ils logeaient à la caserne d’Artois et suivaient au lycée les mêmes cours que leurs camarades civils. Le général Yves André se souvient : « Engagé volontaire en 1955, j’ai rejoint la corniche militaire de Versailles à l’issue d’un premier séjour en Algérie. Ma scolarité a donc été marquée par deux points essentiels ; il me fallait réussir le concours dès la première année de prépa, sous peine de regagner mon régiment en Algérie comme simple sergent ; par ailleurs j’ai automatiquement bénéficié auprès de mes camarades, du prestige de l’ancien combattant. De ce fait, j’ai échappé à toutes les petites tracasseries qui accompagnent généralement la formation des Bizuths[1] ».

L’ambiance et les traditions

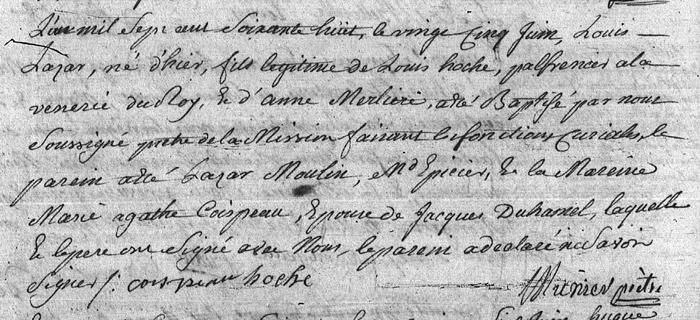

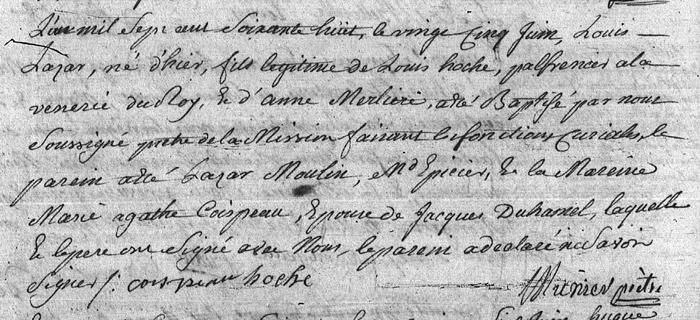

Sauf pour quelques élèves habitant Versailles, la règle de vie était l’internat. La période de la rentrée de septembre au 2 décembre, date anniversaire de la bataille d’Austerlitz, était marquée par les activités de tradition, qui ne concernaient que les élèves civils de la corniche. Les modalités de ce « bahutage[2] » des nouveaux élèves étaient très directement liées aux traditions de l’école de Saint-Cyr. Plutôt physique, pimenté de chants de tradition et d’exercices divers les jeudi après-midi dans le parc du château ou dans les bois de Fausses Reposes, il visait, de la part d’anciens se prenant très au sérieux, à inculquer aux « pékins libidineux et indécrottables les bases élémentaires d’éducation indispensables à un futur élève officier d’active ».Le 2 décembre, les « pékins » de 1ère année de la corniche recevaient leur calot bleu clair et rouge lors d’une cérémonie sur les marches de la chapelle du lycée, en présence du corps professoral et des intégrés de l’année, en grand uniforme, revenus de Coëtquidan pour l’occasion.

Chaque année, une cérémonie d’hommage aux fonctionnaires et élèves morts pour la France était organisée le 11 novembre. En présence du proviseur, du corps professoral et de madame Magny, notre marraine, mère adoptive du Chef de bataillon Henri Magny, Saint-Cyrien de la promotion Mangin (1929-1931), Compagnon de la Libération, mort pour la France le 16 mai 1944 en Italie, la corniche, précédée de son fanion tricolore, clôturait le défilé de toutes les classes du lycée qui se regroupaient autour de la cour d’honneur. Mais jusqu’en 1961, ce sont surtout les évènements d’Algérie, qui ont marqué la vie interne de la corniche, une certaine tension existant alors entre partisans et adversaires – vrais ou supposés – de la politique algérienne du gouvernement, et sans que l’encadrement du lycée ou les professeurs en prennent toujours la juste mesure.

Les professeurs

Tout au long de ces années, la corniche a bénéficié de l’enseignement d’une cohorte de professeurs qui ont marqué les élèves, non seulement par l’étendue de leurs connaissances et leur sens pédagogique, mais aussi, et peut-être surtout, par leur dévouement et leur totale implication dans la réussite de leurs élèves. Les noms sont toujours en mémoire : MM. Trotignon et Bergeron (Histoire-Géographie), Littaye (Physique), Henrion, Bataille et Vivey (Anglais), Durand et Millier (Mathématiques), Nivat (Lettres), Klein, un alsacien à l’accent bien marqué (Allemand), Strich (Allemand). Que dire de la personnalité « folklorique » de monsieur Robert (Physique), commandant de réserve, qui aura marqué des générations de candidats « Sciences » par ses descriptions anatomiques de la machine à vapeur et la taille de ses chevalières en or. Mais c’est sans conteste M. Reverseau (Histoire-Géographie), affectueusement surnommé « Mémé », dont les Cyrards de plus de 10 promotions se souviennent avec le plus de nostalgie. Lors de sa dissolution en 1968, la corniche décidera de lui léguer son fanion comme marque d’estime particulière et en remerciement de son dévouement.

Le concours

Les épreuves écrites étaient organisées alternativement par le Lycée Hoche et l’Ecole Sainte-Geneviève alors que les épreuves de l’oral se tiennent à Paris au lycée Condorcet. Depuis 1960, les candidats devaient être en possession du permis de conduire VL pour passer l’oral. Les épreuves de mathématiques portent souvent sur l’étude de fonctions, variations, courbes dont les coniques, calculs logarithmiques, épreuve d’épure (ombre portée par un solide constitué d’une sphère portée par une pyramide et éclairée par des rayons lumineux à 45° de la verticale – 1951). En physique, le moteur à explosion, principe et rendement ; les montages électriques, générateurs, résistances, moteurs. Autres exemples : « Au nom de quels principes moraux un homme peut-il imposer à d’autres hommes le sacrifice de leur propre vie ? » (Français 1 – 1946) ; « Analysant les qualités de chef, un psychologue contemporain a écrit : la plus parfaite manifestation de la volonté du chef, c’est la ténacité qui vainc tout ensemble et le temps, et les hommes. Expliquez cette affirmation » (Français 1 – 1951) ; « L’Afrique occidentale française : grandes régions naturelles, voies de communication, ressources, perspectives d’avenir » (Géographie – 1951); « La rivalité des maisons de France et de Bourgogne 1363/1491 » (Histoire – 1959). Certaines épreuves paraissent insurmontables aux candidats. En 1958, l’un d’eux, interrogé sur l’angle de deux droites, ira jusqu’à répondre : « j’ai une vocation pour les blindés, je ne vois pas l’intérêt de cette question ! ».

L’importance des épreuves sportives à l’oral du concours est justifiée par la perspective d’une carrière dans les armées. La préparation des épreuves est facilitée à Hoche par l’excellence des installations sportives, le grand gymnase de l’aile des Sciences et le stade du lycée avec ses sautoirs, sa piste et le grand portique dont tous les anciens lycéens se souviennent. L’obtention du brevet de parachutiste prémilitaire donne également quelques points supplémentaires au concours. La Préparation Militaire Parachutiste, organisée à Versailles dans la caserne de Limoges (avenue de Sceaux) est donc très courue des élèves de corniche. Outre les séances d’instruction en semaine lors des demi-journées où il n’y a pas classe au lycée, les élèves bénéficient parfois d’une période d’entrainement groupée de quelques jours pendant les vacances scolaire. Entre avril et juin, les séances de saut en vol ont lieu à Villacoublay ou sur la base aérienne d’Orléans-Bricy.

En conclusion…

Suite à la décision de regroupement de toutes les Corniches dans des établissements militaires d’enseignement et à l’obligation d’une préparation au concours en deux ans, comme pour les autres prépas, la corniche Hoche cesse d’exister en 1967. Entre 1946 et 1967, plus de 900 élèves seront passés par cette corniche Hoche, elle aura donné environ 400 officiers aux armées dont plus de 80 officiers généraux.

Vingt et un d’entre eux, le plus souvent jeunes lieutenants ou capitaines, sont morts pour la France en Indochine, Algérie et Liban, et quatre en service commandé. Ne les oublions pas !

Téléchargez l’intégralité de l’article

Général de corps d’armée (2S) André Ranson, ancien du lycée Hoche (1959-1965)

[1] Témoignage du général Yves André, corniche 56/57, Saint-Cyr 57/59.

[2] En référence à l’intégration dans l’ancienne école de Saint-Cyr, bombardée pendant la guerre et nommée le « Vieux bahut ».