[slideshow-bootstrap id=27]

Intervention de Thomas LEGRAIN Président de l’association des Anciens de Hoche :

Merci, Monsieur le Proviseur, de permettre au lycée de renouer avec cette cérémonie du souvenir auxquels tant d’anciens élèves demeurent viscéralement attachés.

Bravo aux élèves pour leur exceptionnelle implication dans l’organisation de cette cérémonie.

Merci aussi à toi, Amiral Hervé Giraud, d’être aujourd’hui la voix des anciens. A ta remarquable carrière au service du pays, durant laquelle tu as exercé des commandements, occupé des postes stratégiques, traité de relations internationales au plus haut niveau, tu ajoutes une légitimité familiale que beaucoup ici connaissent : le général Henri GIRAUD, ton grand-père, a laissé son nom à l’histoire de France en incarnant l’armée, la nation et la résistance dans ce qu’elles avaient de plus noble. En ce jour où le mot « patrie » retrouve un sens trop souvent oublié, nul mieux que tu ne pouvait l’incarner.

Déroulé de la cérémonie :

| 10H 15 |

Rassemblement dans la cour d’honneur |

Délégués de classe, élus du CVL, membres du conseil d’administration, classes désignées, membres du personnel,

Autorités civiles et militaires,

Porte-drapeaux |

| 10 h 30 |

Début de la cérémonie |

Ouverture par le proviseur |

| 10 h 35 |

Interventions des élèves |

CVL, élèves de Madame Moynot et Madame Chabert |

| 10 h 45 |

Intervention d’un ancien élève |

Amiral Hervé GIRAUD |

| 10 h 55 |

Déplacement de la délégation dans la cour devant les plaques |

Elèves élus au CA du lycée et du collège, Proviseur, autorités présentes, Porte-drapeaux |

| 11 h |

Dépôt de gerbes

(6 à 8 élèves) |

Préfet, maire, proviseur, anciens élèves |

| 11 h 05 |

Appel aux morts de 1915 |

Elève du CVL |

| 11 h 10 |

Sonnerie aux morts

Minute de silence |

clairon |

| 11 h 15 |

Marseillaise Chantée par les élèves, dans la cour d’honneur |

Monsieur Kerhervé |

| 11 h 30 |

Présentation des travaux des élèves |

SALLE DES ACTES |

| 11 h 30 |

rafraîchissements |

SALLE DES ACTES |

A partir de

11 h 30 |

visite de l’exposition

1914-1918 élèves et blessés réunis |

MUSEE |

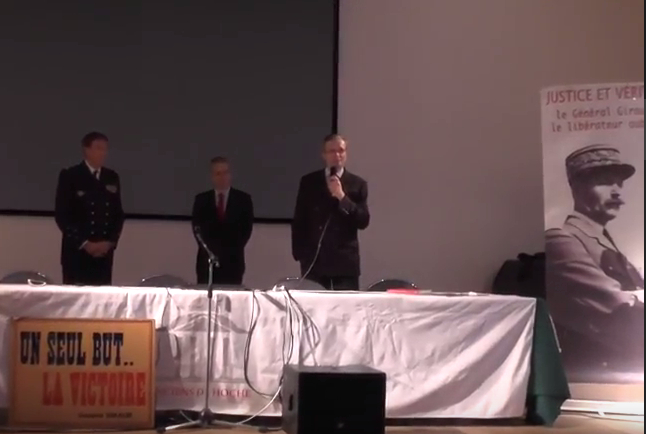

Intervention du Vice-amiral (2s) d’ascadre Hervé GIRAUD

Chers élèves, chers amis

Au lendemain du conflit dont nous célébrons aujourd’hui les héros, la France comptait ses morts :

1 400 000 tués et des centaines de milliers de mutilés sur 8 millions de mobilisés !

Les chiffres sont hallucinants :

1 officier d’Infanterie sur 3 tué, 1 homme de troupe sur 4.

Une moyenne de 890 tués, chaque jour de ces quatre années et demi de guerre

Les 389 noms qui figurent sur les plaques devant lesquelles nous nous recueillerons dans quelques instants, représentent donc les pertes de moins d’une demi-journée de guerre !

Tant de Forces vives, d’intelligences, de volontés, de savoirs – qui avaient mis tant d’années à être crées – disparus, envolés en quelques heures !

Comment s’étonner du déclin qui allait frapper notre Pays après cette tragédie sans précédent dans notre histoire.

Sans compter le chagrin et le désespoir s’abattant sur tant de familles françaises dont peu sortaient épargnées de ce conflit meurtrier!

Les grands chefs comme les autres : Le Général FRANCHET d’ESPEREY avait perdu son frère et son fils, le Général CASTELNAU trois de ses fils, le Maréchal FOCH, son fils unique.

Le futur Président DOUMER avait quant à lui perdu ses quatre fils et son gendre !

Le grand historien Jean Baptiste DUROSELLE se demandait comment les soldats français avaient pu tenir aussi longtemps dans cet enfer.

On peut en effet légitimement s’interroger.

J’y vois pour ma part deux raisons principales :

L’amour de la patrie qui animait chacun de ces enfants de France et la confiance qu’ils éprouvaient à l’égard des chefs qui le commandaient :

Deux notions qui aujourd’hui semblent bien appartenir à un passé révolu !

Toutes ces femmes, Tous ces hommes faisaient partie de ce que l’on appelle la « génération de la revanche ».

Ils étaient nés dans une France meurtrie par la perte de l’Alsace et de la Lorraine, que chacun aspirait à recouvrer.

C’était donc une France qui ne s’avouait pas vaincue.

Jamais même notre pays n’avait vibré d’une telle ferveur patriotique.

C’est sans doute la première fois dans notre histoire que des mères avaient délibérément, élevé leur fils dans la perspective de la guerre.

Car, en ce temps-là, l’amour de la patrie commandait tout.

“Cet amour-là, écrivait le Général Henri Giraud – mon grand-père – au soir de sa vie, je l’ai sucé avec le lait de ma mère, je l’ai appris sur les genoux de mon père, je l’ai raisonné par l’étude de l’Histoire, je l’ai fortifié par la vie intense que j’ai menée.”

“Dès mon plus jeune âge, j’ai voulu être soldat pour imiter ceux dont j’avais lu les aventures, qu’ils soient les soldats du Roi, de la République ou de l’Empire (…)

GIRAUD faisait ainsi écho à l’historien Marc Bloch qui disait :

« Il est deux catégories de français qui ne comprendront jamais l’Histoire de France : ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims; ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération.”

Qu’il me soit permis d’évoquer – en cette journée du souvenir – quelques faits d’armes de ce soldat d’exception qui a participé à tous les combats de la première moitié du 20 ème siècle, car ce sont ces faits d’armes et cet exemple qui, alors que j’étais sur les bancs du lycée HOCHE il y a 50 ans , constituaient ma motivation la plus profonde et ont fait de moi ce que je suis devenu.

GIRAUD faisait partie de cette cohorte d’officiers hors pair qui avaient nom , DE LATTRE , JUIN ,DE GAULLE et qui avaient été élevés délibérément par toutes les institutions – Famille , Ecole , Eglises , Partis – pour venger la défaite .

Je comprends qu’il puisse être difficile aujourd’hui –pour les élèves que vous êtes- confrontés à des défis si différents, dans un monde qui a subi tant de bouleversements, de comprendre l’état d’esprit qui animait ces jeunes hommes et femmes, mais c’est bien de notre Histoire commune qu’il s’agit et il est toujours bon de savoir d’où l’on vient.

Un bref retour vers le passé donc.

Nous sommes le 30 aout 1914 .La guerre a commencé il y a quelques semaines à peine. GIRAUD, alors capitaine charge une batterie allemande à la tête de sa compagnie sur le plateau de GUISE .Il tombe foudroyé une balle lui ayant traversé la poitrine. Laissé pour mort sur le champ de bataille il est ramassé le lendemain matin par les brancardiers allemands et fait prisonnier.

Son état ne fait guère de doute pour le médecin allemand qui se contente de demander sa religion, et de faire un signe à l’aumônier. Ce n’est que plus tard, en constatant qu’il est toujours vivant, qu’il décide de l’opérer.

– Vous avez de la chance que vos hommes ne vous aient pas emporté dans leur retraite, Monsieur, vous seriez mort maintenant, lui dit-il à son réveil.

C’est en effet le caillot qui s’est formé au cours de la nuit qu’il a passée sur le champ de bataille, qui a sauvé la vie du capitaine GIRAUD.

Un mois et demi plus tard, sa blessure encore largement ouverte, un drain dans le poumon, GIRAUD s’évade au cours d’une odyssée incroyable qui le verra passer par la Belgique, la Hollande, la Grande Bretagne et enfin la France ou il arrive au printemps 1915.

La mère d’un de ses soldats lui écrit alors :

« Monsieur, j’ai appris par des amis votre évasion.

Vous êtes le capitaine d’un fils très cher GEORGES, tué le 17 décembre dernier. Il était caporal dans votre compagnie et si heureux de partir avec vous qu’il considérait comme un dieu.

Notre premier mot en vous sachant libre a été à tous :

« Si Georges était là, s’il pouvait le savoir ! »

Eh bien, moi, sa mère, je viens le remplacer, mon gars tué loin de vous qu’il aimait, et vous dire de sa part l’admiration, la joie profonde que votre évasion nous fait éprouver.

Quoiqu’il vous arrive par la suite, sachez que vous avez été l’idole d’un enfant mort seul, ou presque, parce que nos ennemis l’ont séparé de vous, et que l’amour de cet enfant vous portera bonheur car il vous a béni.

Pardonnez cette longue lettre, n’y voyez que l’hommage d’outre tombe d’un soldat qui vous adorait et croyez aux sentiments d’admiration de sa mère. »

La formulation peut paraitre aujourd’hui un peu naïve, mais c’est le témoignage d’une mère qui a perdu son fils et à ce titre, elle mérite le respect .Elle reflète bien ce patriotisme ainsi que cette confiance dans la personne du Chef que j’évoquais au début de mon propos.

Dès son retour en France, GIRAUD reprend sa place au combat et C’est lui qui, le 23 octobre 1917, à la tête de son bataillon, s’empare du Fort de la Malmaison tenu par la Garde impériale du KAISER. Les mitrailleurs allemands s’étaient enchainés à leurs armes pour s’empêcher de reculer.

Car des deux cotés du Rhin, la Patrie était une religion !

Il y a quelques années, vivait encore un des soldats qui avait conquis avec le commandant Giraud le fort de la Malmaison. Il s’appelait Joseph PAULI. Il avait 1O4 ans. Je suis allé le voir. Il m’a raconté la guerre, Les explosions, les gaz, la boue, les cris des blessés tombés entre les lignes ennemies et en proie, la nuit, aux attaques des corbeaux. Bref, l’enfer sur terre. Puis le très vieux soldat m’a dit en me pressant très fort les mains et les yeux embués de larmes :

“Pour nous, GIRAUD, c’était un dieu!”.

GIRAUD termine la guerre avec cinq citations. Mais son corps a souffert et il va être mis pendant deux ans en position de « non activité » et va même songer à quitter l’Armée tant sa blessure au poumon le fait souffrir.

Les autres ne sont pas mieux lotis : le futur Maréchal JUIN a perdu son bras droit ! DE LATTRE a été blessé 4 fois et gazé deux fois ! Lui aussi, devra faire un long séjour au Mont Dore pour se refaire une santé.

Des 4 que je citais précédemment, seul DE GAULLE sort physiquement indemne,

Mais il est moralement très déprimé d’avoir passé deux ans en captivité et n’avoir pas participé aux combats décisifs et donc à la victoire.

Ces quelques exemples illustrent bien la foi dans leur pays qui animait ces hommes et ces femmes.

Je souhaiterais pour terminer, montrer par deux derniers témoignages, comment la détermination, le courage et l’Aura d’un chef peuvent –dans des moments de grande détresse personnelle ou de désespoir d’un peuple entier – influer sur le cours des évènements.

Au Maroc, entre les deux guerres, où LYAUTEY l’a appelé à ses cotés pour conduire la Guerre du RIF, GIRAUD a sous ses ordres BOURNAZEL

BOURNAZEL, c’est l’homme à la veste rouge, un Héros qui a fait rêver toute une génération d’officiers, celle de vos de vos grands et arrière grands-parents.

Car l’homme était entouré d’une légende : Il portait toujours au combat une veste rouge qui aurait du le rendre particulièrement vulnérable aux coups de ses adversaires, mais c’est tout le contraire qui se produisait car ses ennemis pensaient que cette veste rouge le rendait invincible, que les balles ricochaient dessus et se retournaient contre ceux qui avait tiré.

Et bien cet homme, un soir, assiégé par ses ennemis, après des aventures sans nom où il a vécu jusqu’aux extrémités de la peur, ce brave parmi les braves, a connu sa nuit de Gethsémani qu’il a racontée ainsi :

“J’ai fait le tour de ma pauvre défense. J’ai causé avec les hommes et j’ai constaté qu’il en manquait encore une vingtaine environ.

Je me suis assis, j’ai mis ma tête dans mes mains et je me suis mis à pleurer doucement. J’ai pleuré de détresse morale, je le confesse aujourd’hui, j’ai pleuré de souffrance physique.

J’ai pleuré en me suppliant d’arrêter mes larmes et je n’ai pu retrouver mon calme qu’au moment ou dirigeant ma pensée vers Dar Caïd Medboh, la silhouette du colonel GIRAUD m’est apparue.

Dans mon désarroi, je voyais ce magnifique soldat toujours confiant malgré les épreuves nombreuses auxquelles il était soumis. Alors je me suis raccroché à cette évocation et j’ai séché mes yeux, honteusement.”

Dernier exemple enfin lorsque WINSTON CHURCHILL premier ministre du gouvernement britannique apprends le 17 Avril 1942 , au cours du deuxième conflit mondial et alors que les armées allemandes volent de succès en succès l’évasion du général d’Armée Henri GIRAUD de la forteresse de Königstein, ou il était retenu prisonnier en plein cœur de l’Allemagne- forteresse dont personne ne s’était à ce jour évadé – en se laissant glisser le long d’un à-pic de 45 mètres à l’aide d’un câble qu’il avait confectionné lui-même pendant ses deux ans de captivité,

Il déclame dans un discours fameux devant le parlement de Westminster :

“Tant qu’il y aura des Hommes comme le Général GIRAUD, ce vaillant guerrier que nulle prison ne peut retenir, ma confiance dans l’avenir de la France demeure inébranlable”.

Je vous incite donc Mesdames , Messieurs , chers élèves – en cette journée du souvenir – à méditer ces exemples car même s’ils se réfèrent à une période de notre histoire, qui pour vous qui êtes naturellement et heureusement tournés vers l’avenir, fait partie d’un passé très ancien, ils témoignent de vertus intemporelles.

Qui sait si vous, élèves du Lycée HOCHE – et je pourrai adresser le même message à des élèves de lycées Allemands de BERLIN, DUSSELDORF ou COLOGNE – car heureusement désormais, et espérons le pour toujours, la France et L’Allemagne sont de fidèles et loyaux partenaires , qui sait donc si vous n’aurez pas un jour à puiser au tréfonds de vous-même pour faire prévaloir les valeurs qui ont fondé nos pays et notre civilisation , contre une barbarie dont chaque jour qui passe nous montre les contours effrayants.

Je suggère donc à chacun d’entre vous, dans l’enceinte de ce beau lycée de Versailles- ville rendue célèbre par le plus grand de nos Rois- à vous inspirer de la devise du maréchal de Fabert qui servait ce grand Roi et qui disait :

« Si pour empêcher qu’une place que le Roi m’a confiée ne tombe aux mains de l’ennemi, il me fallait mettre sur la brèche ma personne, ma famille et mon bien, je n’hésiterais pas un seul instant à le faire »

Je vous remercie.

A propos de l’amiral GIRAUD :

Entré à l’école navale en 1966, le VICE AMIRAL D’ESCADRE GIRAUD a servi la marine pendant 40 années au cours desquelles il a exercé 5 commandements à la mer, dans l’Océan Indien, l’Océan Pacifique, au sein de l’Escadre de l’Atlantique et de la Force d’Action Navale basée à Toulon.

Il est diplômé de l’école de guerre et du cours supérieur interarmées, du centre des hautes études militaires et de l’institut des hautes études de la Défense Nationale, ainsi que de la « Kennedy School of Government » de l’université américaine de Harvard.

Il a connu 5 affectations d’Officier Général, dont le commandement des forces maritimes et de la zone maritime de l’océan Indien et a terminé sa carrière comme directeur de la Coopération Militaire et de Défense au Quai d’Orsay.

L’Amiral Giraud est le petit fils du Célèbre Général GIRAUD.